“避世文心苦似荼,餐来灵液吐村夫。不谙一字一缣帛,妄议万言万斛珠。”这是徐翥《煮字斋诗集·春园感怀寄峡川刘伯宗先生》中的诗句。

徐翥(1594—1676),字羽先,号半僧,隐居练潭小横山下,不仕不娶,好文识史,终身吟哦,卖鱼为生,人称打鱼诗人、布衣诗人。

说起他的打鱼生涯,桐城有一掌故,说的是有一天,江南名士刘城、吴应箕来桐城访友,行至练潭河畔,见一老者依舟垂钓,身披蓑衣,头戴斗笠,气定神闲,非比一般,便上前答讪:“闻说贵地文风浓厚,妇孺皆能吟诗作对,请问老者,能诗否?”徐翥眼盯钓丝,头也不抬,慢声道:“客人试请出题。”刘诚道:“就请对景作诗,以垂钓为题,诗中需嵌十个‘一’字。”只见徐翥略一思索,便信口吟道:“一蓑一笠一孤舟,一个渔翁一钓钩。”刘、吴二人都是诗家,听此天成佳句,忍不住拍手大笑:“好!”徐翥见状,不慌不忙接上:“一拍一吟又一笑,一叟独钓一江秋。”诗成,客人为之倾倒,钓者上岸,迎之家中,烹鱼煮酒,品茗诗话,三人遂结为好友。

刘诚即是刘伯宗,掌故或是真的,但肯定有所修饰,因为时间上不对。徐翥与刘、吴结交是在青年时,尤其吴应箕早在清兵下江南时死于抗清斗争,他与徐翥同岁,壮年死国,他不可能与徐翥晚年结交。真实的情况是,徐翥年青时也是个读书人,明末农民起义,桐城民变,战乱四起,徐翥避乱江南,因与吴、刘交好,所以择池州而居。刘城在《煮字斋诗集序》中这样说:“桐川徐子,自甲戌、乙亥间,避贼渡江,来止吾池十余年矣。”甲戌、乙亥为明崇祯七(1634)、八(1635)年,崇祯十七年明朝亡国,第二年吴应箕死难。可见徐翥是在吴应箕死后才返回桐城隐居避世。

他在池的十余年,正是吴应箕、刘伯宗参与复社活动的时期,池州与南京一箭之地,徐翥一定也与他们一起,往来南京,慷慨悲歌,复兴社会,积极图强。因为当时桐城一大批士子也寄居南京,忧国忧民,而徐翥与他们诗歌唱和,皆为好友。

然而最终结果是国破家亡,农民军推翻明朝帝王,最终却被清兵窃了神器,得了江山。外族入侵,汉祚崩摧,剃发异服,为奴为役。这样的耻辱何堪忍受!所以徐翥才会隐居,终身不仕。不仕也罢,尚且不娶,可见他是多么的悲观和决绝。“避世文心苦似荼”,这才是他内心世界的真实写照。

“荼”,古茶字也,后来引申为苦茶。徐翥隐居之后,不与官府来往,日与山野村夫交接,过着一种“无论魏晋,不知有汉”的世外生活,潘江在《煮字斋诗集序》中这样描述他的隐居生活:“昔人舟过江上,望皖山一带,谓青冥间,有人未可以时代计。乌知今日,而横山练水之间,老屋三间,衡门两板,沟塍如画,桑柘成行,中有隐君子抱膝长吟……”看似归去来兮,舒适惬意。但诗人情怀,史家识见,终究是悲国伤世,苦不堪言。幸好有一大批和他一样避世之人,品茗和诗,互慰衷肠:“友来不妨自煮茶,自炊粥,可住便住,可千朝,一任之,信信宿宿。”——《煮字斋诗集·为袁生公作真率斋歌》。这种率性自然的状态其实是一种虚假的逃避,更多时候,内心的痛楚如斑斑血痕,历历可见:“招我斗雷芽,枪旗战不伏。试泪话前朝,清言杂笑哭。”——《煮字斋诗集·绿雪居赠杨紫吉》。

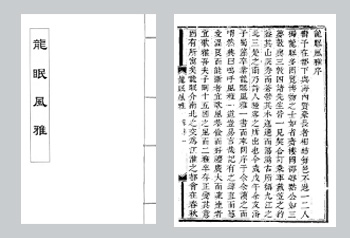

徐翥是桐城布衣诗人的代表性人物,他一生吟诗无算,隐居之地,自题为“煮字斋”,死后挚友刘伯宗收集残作整理成《煮字斋诗集》行世,诗集中写茶的文字有数十处之多,大多为文友之间品茗论世的唱和之作。我们能够从中看出,徐翥是个嗜茶之人,也由此可见,茶乃君子品质,有隐幽之境,茶又有高士风格,苦心孤诣,不改初衷。