01

此时,白沙岭上。天空格外湛蓝,白云若仙女长袖善舞。阳光也镶了层刚成熟的麦子颜色,与轻柔的风儿一起,抚摩着那林立的参天大树,以及那些不知名的花儿草儿。

山势回旋,足音空响。正是2018年芒种后第4天的周日上午。我们一行十几人来到白沙岭,沿着山道一路往上。方无先生指着脚下细碎的沙石说,这大约就是白沙岭得名的原因吧。大关镇汪杰贤先生介绍,桐城是七省通衢,这里曾是千百年来南下北上必经的交通孔道。

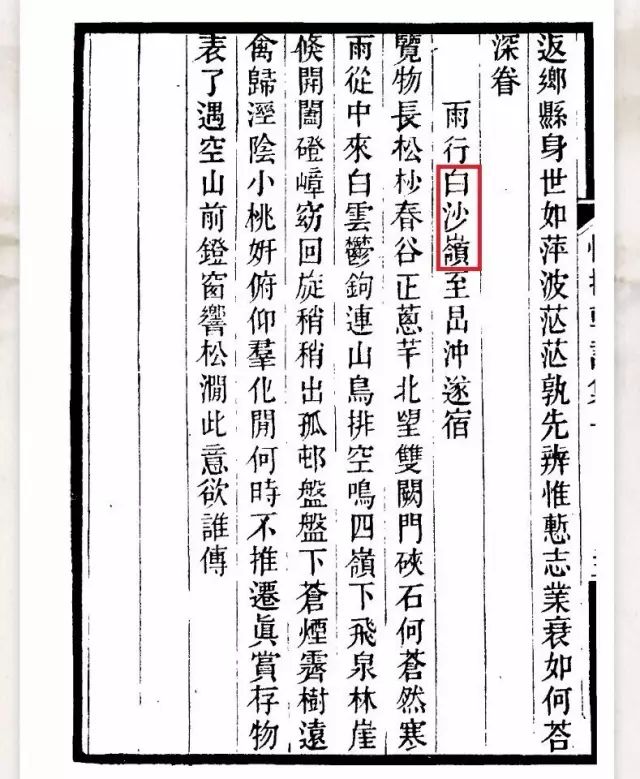

斑斑青苔覆盖了一路的细碎沙石,也覆盖了那千百年过往的车马喧嚣。我已不是第一次来这里,却每一次都感觉像走在古老的时光里,与南来北往的历代行人迎面相遇,又擦身而过。这些步履匆匆的行人中,有清代颇负盛名的诗人黄景仁,他似乎与我有同样的疑惑,写诗发问:“一丘一壑有佳处,何事作山当道路?”

是的,这座离桐城县城有三十余里远的白沙岭,在北乡一带连绵起伏的崇山峻岭中并不显眼,然而它的山巅曾经竟然车马繁忙。黄景仁似乎意犹未尽,继续在《白沙岭》诗中感叹:“岭头过征车,来往日万计。但碾石成沙,难平山作地。”他在路边扶马而立,看着那数以万计的征车往来,以及被征车碾得咯吱作响的细碎沙石,在太阳下泛着白色的耀眼光芒。

当地一位也是姓方的向导来了,交谈中得知他与方无先生还是血缘关系较近的本家。他引领着我们,侧身转入荆棘丛生的密林之中,恍若进入了幽暗的时光隧道。深入再深入,探寻再探寻。向导终于蹲下身来,扒开一丛灌木,一高一低两块并立的古碑出现在我们眼前。

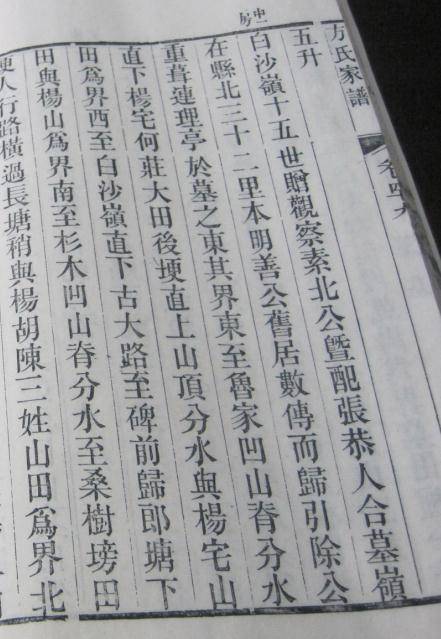

大家立即凑上前去认字,有人拿出手机拍照,有人与微信群结合,对照方氏家谱及相关文献记载查对。果然,这是一处方氏十七世祖和十八世祖的合葬墓,其墓位在“连理亭”之北。在翻查史料时发现,方家这一支从十五世开始,有多个墓葬是以“连理亭”为原点标示方位的,或在亭东,或在亭北,或在亭东南。

我们献上鲜花,洒下祭酒,向安眠在这里的先贤三鞠躬。“连理亭、连理亭”,我反复咀嚼着这三个字。太阳不知何时已躲到了密林之外,只是从摇曳的树缝间透露出丝丝缕缕的光线,仿佛是撕开的时光窗口,让我们顿时穿越到遥远的过去。

02

大明嘉靖三十八年(1559年)的阳春三月,桐城县北乡,离城三十余里的白沙岭,发生了一件在当地乃至县内外轰动的事件:有户人家庭前,“杞枫二树,自本及根,纠结如一,成连理之祥”。就是说有枫杞二树忽然长到一起,相互纠缠在一起,挺直向上。官民一致认为这是天降“祥瑞”,四乡八里的人都跑到白沙岭来看稀奇。加之这里又是交通孔道,消息因此传播得更远。

“祥瑞”思想可以追溯到远古社会对原始宗教的崇拜及天地信仰的形成。在董仲舒“天人感应”的神学思想中,“祥瑞”是儒教信仰体系中不可或缺的文化元素之一,也是对古代政治秩序的合理解释,因而具有广泛的社会影响。

这户人家姓方,父母都已逝世,有兄弟二人相依为命,分别是25岁的哥哥方学恒、20岁的弟弟方学渐。“爰开我亭,双树之丛”。为了弘扬孝友之德,方学渐遂于连理树下构筑了一亭,匾其亭为“连理亭”,读书其中,还认真地撰写了一篇《连理树赋》。后来,他的文集也取名为《连理堂集》。

这件事影响很大,《康熙安庆府桐城县志》《道光续修桐城县志》《桐旧集》《龙眠风雅》等诸多乡邦文献都有记载,《桐城桂林方氏家谱》《桐城方氏诗辑》等方氏家藏文献中,除了“方学渐列传”重点提及外,他的后世子孙也每每以“连理”为风标,在诗文中反复咏唱。

方家本是桐城县城巨族,这户人家何以迁居到了白沙岭?

据《桐城桂林方氏家谱》(后文简称《家谱》),方家一世祖方德益,宋末由江南迁居桐城县城凤仪里(又称凤仪坊),曾割宅以增宽县学宫前的道路,还修路架桥以方便里民。县城东门大河上的紫来桥前身,就是德益公捐建的“石甃桥”。德益公的德行从此为一邑所尊重和颂扬。东门大河乃是龙眠山溪水汇奔,古人称桐溪、大溪,因此石甃桥又叫桐溪桥。

方家在县城凤仪里繁衍生息,始称凤仪里方氏,后因科甲“折桂如林”且有族子开府桂林等原因,而得名“桂林方氏”,以忠义节孝闻于乡里。特别是第五世方法,乃是方家科举发迹第一人,他在明成祖朱棣夺建文帝皇位时,因效老师方孝孺气节,不肯在贺表上署名而被逮,遂自沉长江以殉建文帝。其忠烈大义感召了世世代代方氏后裔。他们对外多行义举,如割宅让路、建桥便民、赈灾济困之事,不胜枚举;对内则坚持孝友睦邻、耕读传家,留下了诸多传诵乡里的佳话。

到了第七世,方家开始了分房。祖坟在县城“月山”的这一支属于中房,中房有兄弟二人又开枝散叶,分成了七大房。其中,“中一房”第九世有个方敬,字惟恭,号思耐,是个义官。由于方敬与他的先祖一样,多有义举,因此他这个义官,可能是官府奖励的荣誉称号。

方敬为人豪爽,重义而轻财,“常乘醉与人资,醒不复问”。因挥资若弃,方敬家道中落,以致于“岁徙无宁所”(《家谱•方敬列传》《康熙安庆府桐城县志》)。

或许,正是“岁徙无宁所”,方敬以释儒授徒为生,带着全家沿着鲁王河北上,来到了北乡白沙岭。他见这里山川秀丽,民风淳朴好学,遂作长久居住之计。

他似乎在这里做了一个梦,一个让家族从这里崛起兴旺的梦。

03

这时的白沙岭一带,弥漫着浓郁的书香。

其中,擅一邑之胜的麻山西边玑珥冲刘氏族学,亭台水榭,花木扶疏,书声琅琅。其族人刘莹是明代桐城第一位进士,此后科甲连绵,人才辈出,清末桐城派代表作家之一的刘开,正是麻山玑珥冲刘氏。

而附近土铜山一带的清河张氏族人,天马山一带的桐陂赵氏族人,乔庄一带的桂林方氏“中六房”族人,蔡庄一带的麻溪姚氏族人,鲁王河边带经堂倪氏族人等等,诸多家族在这里耕读传家、科甲继起,也激励着方敬及其子孙刻苦读书。

嘉靖前期,一个声音吸引了方敬的第四子方祉。这声音来自距白沙岭不远的麒麟山下,一位穿着儒雅、举止温文的中年人,正口若悬河地在宣讲着什么。他的面前围坐着一群不同年龄不同层次的人,有儒生也有布衣,正聚精会神地听讲,不时会心而笑。

这位讲学的先生姓何,名唐,字宗尧,世居北乡洪涛山(山与白沙岭相望),因慕曾子“吾日三省吾身”,故以“省”名斋,学者遂尊称“省斋先生”。何唐先生年少时即志行高洁、卓尔不群,是正德十六年(1521年)辛巳科二甲进士。他虽居官毅然有为,却痛感当时纪纲颓废、风气败坏的社会现实,遂弃职归里,倡道程朱理学于麒麟山(又叫旗岭山、岐岭山)下,被后世学者尊为桐城“儒宗”,至今犹谓“桐人知学自何先生始。”

与方祉一同出入何唐先生门下的,还有赵锐、赵釴兄弟,张夔、彭宝、江鲸、朱杲等里中学人,皆得何先生真传。这些人相互砥砺,学重崇实躬行。何唐先生壮年(41岁)早逝后,他的这些弟子接武讲学,薪火相续,使得麒麟山的学术氛围持续浓厚。

在北乡浓郁的学风熏染下,方祉也成了饱学之士。父亲去世后,他也依靠“释儒事生”,并孝养生母李太君。他“厨书数千卷”,努力攻读,可惜总是“出试不偶”,与功名无缘,于是“种蔬数十畦”,潇然隐居,做到“君子安贫、达人知命”。

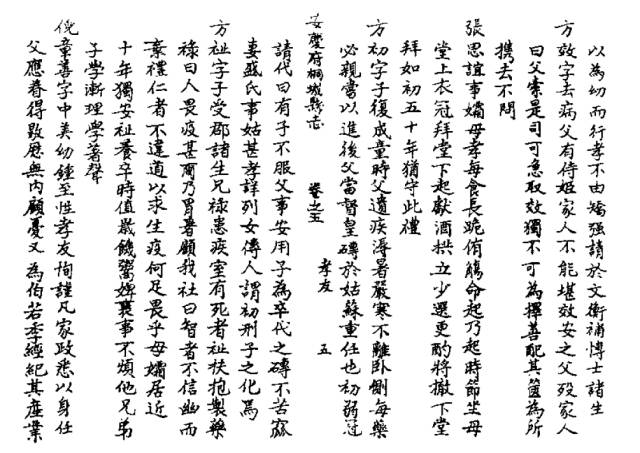

但方祉“瘠虎雄心待清飚”的壮心不已,妻子去世后也不续娶,而是让长子学恒退学耕种秉家,又卖了四十亩地,亲自携次子学渐外出求师问学,并与其同寝五年,督教甚严。他将求取功名和振兴家门的希望,寄托在这个儿子身上。

然而,正当方祉“积书充栋欲校雠”时,却不幸得了寒疾,年未届50而逝。他的妻子吴夫人已于四年前去世。方学渐可谓是13岁失母、17岁失父(《家谱•方祉列传》),只得与哥哥方学恒相依为命。

三年后的春天,庭前枫杞二树“呈连理之祥”。学恒与学渐兄弟都是饱读诗书的人,对他们来说,“连理之祥”是父祖冥冥中的旨意,要求他们兄弟友爱。诚如方学渐之子方大镇所咏:“白沙有杞,连理于枫。枫俯而围,杞昂而中。如兄如弟,或友或恭。”同时,“连理之祥”,更是整个方氏家族自迁桐以来,世代坚守“忠信仁孝”,又多有义举善行,是“德化”之久久为功的果报。

连理树的出现,仿佛是一个隐喻。正是从方学渐开始,白沙岭这支方氏迎来了家族振兴、人才崛起的曙光,颇具影响的桐城方氏学派,从这里发微并逐渐崛起。而白沙岭与连理亭,也成了今天人们探究桐城方氏学派的一个重要源头。

04

尽管方学渐后来携全家迁回了城中凤仪里故地,但他的后裔还曾以“连理亭方氏”为族名。许多族人虽然流寓于各地,但“连理”二字始终铭记在心,成为他们为官、治学、做人的根本遵循。

其实,翻开《桐城方氏诗辑》等各类方氏家藏文献,可以发现,从方大镇携子方孔炤“白沙山中扫室读书”,到方孔炤因“连理树”而取号“仁植”,再到百科全书式大学者方以智,尽管因国乱被迫四处流离,却仍然随身携带“连理亭氏”印章一枚,以时时自励。此后,一直延续到清末,几百年间,方学渐后裔在诗文中对“连理亭”的咏唱最为繁复。

明末清初著名的遗民诗人方文,字尔止,号涂山,与方以智虽是叔侄关系,但年龄相若,在一起读书长大。方以智有诗曰“乌石托竹林,共读连理书”。方文被钱谦益尊为清初诗坛“国手”,其独创的长于叙事歌行的“涂山体”,与清初吴伟业的“梅村体”、钱谦益的“虞山体”并驾齐驱。方文曾因侄子方豫立(字子建)画了一幅“连理图”,而写了长诗《启一子建作连理图赠予赋此答之》,二人诗画合璧,使得“白沙岭”和“连理亭”传播更远。

方文在诗中写道:“我祖明善真大贤,白沙旧有桑麻田。与兄伯氏居其间,至性笃挚情缠绵。茅屋春回读书处,诞生二木庭阶前。左枫右杞本异质,一朝合抱相勾连。君子谓是孝德之所致,小人谓是富贵福泽之几焉。我祖倡学既名世,又赖吾父伯父叔父相后先。簪笏浮荣等闲事,所贵吾家孝友之德永不愆。嗟我九孙绍丕业……(子建)今年与我重过白沙岭,栖息连枝亭之偏。仰思二木发祥日,到今七十有九年,其下根株轮囷各十围,其上枝柯斜曲摩苍天……既作连理图,复作连理篇,大巧夺天工,中声动危弦……将与连理树并传……”

方文此诗作于崇祯戊寅(1638年),往前倒推七十九年,正好是嘉靖三十八年(1559年)。“我祖明善”即其祖父方学渐,门人私谥为明善先生。方文在诗中表示要将子建所绘“连理图”传之后代,以铭记祖德大贤。可见,方家子孙对白沙岭、连理树、连理亭的无比敬重。

这不啻是向世人宣布,作为方氏家族史上的重要驿站,白沙岭、连理树、连理亭,在方家子孙心中有着极其庄严的地位。与明末国乱时不得不退隐本邑东乡、南乡的其他两处别业相比,北乡白沙岭方氏连理亭故居,更有家族崛起、人才振兴、学问肇始和臻美的重要意义。

05

历经几百年岁月,连理亭也曾遭受明清鼎革的硝烟,也曾饱受风风雨雨的剥蚀。从方学渐第五世孙方正瑗乾隆戊午《重葺连理亭落成》一诗来看,方正瑗曾于乾隆三年(1738年)对连理亭进行了修葺。他后来还经常与兄弟子侄于连理亭夜话,带两个儿子到连理亭避暑。

“我祖筑亭云水间,忆昔著书曾闭关。飞泉夜鸣白沙岭,开门晓对洪涛山。”这是方学渐的第十世孙、清末光绪年间新野知县方昌翰写的《连理亭省墓诗》。他感怀先祖方学渐筑连理亭,回忆自己曾闭关读书其中,夜听飞泉,晓对洪涛山。方昌翰的曾祖父方赐吉亦有诗《出北峡关》:“昨宿连理亭,夜半风夹雪”。这足以表明,方氏连理亭故居一直到清末还存在于白沙岭。

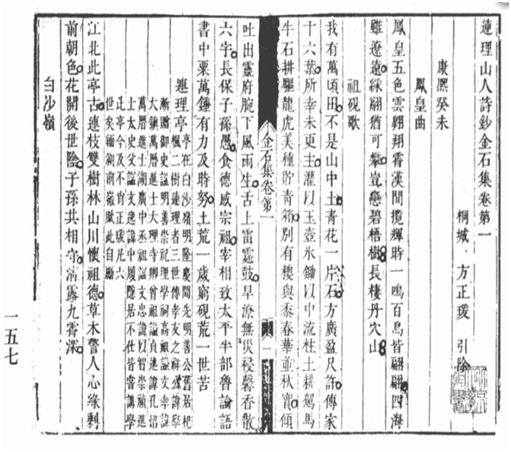

值得一提的是,方正瑗诗集也贯以“连理”二字,即《连理山人诗抄》。他写有多首关于白沙岭、连理亭的诗,其中一首《连理亭》诗写道:“江北此亭古,连枝双树林。山川怀祖德,草木警人心。绿剩前朝色,花开后世阴。子孙共相守,清露九霄深。”事实表明,方学渐的后裔至少一直到清末,确实做到了与连理亭“子孙共相守”。方以智六世孙方宝仁还收集先世著作,成《连理亭方氏著述》等,后由方鸿寿先生捐献省博物馆。

方正瑗在这首《连理亭》诗之前,还写了较长的序。序中说,“亭在白沙岭。明隆庆间先明善公旧居。杞枫二树连理者三世传孝友之祥。公讳学渐,赠御史,谥明善;高祖谥文孝讳大镇,万历进士,大理寺卿;曾祖谥贞述讳孔炤,万历进士,湖广中丞;祖谥文忠讳以智,崇祯进士。大父谥文逸讳中履,隐居不仕,皆尝讲学此亭。今及不肖正瑗居六世矣。”

可见,自连理亭构建以来,方学渐、方大镇、方孔炤、方以智、方中履先后五世讲学于此亭,到方正瑗已是第六世。白沙岭上还有纪念方大镇的“孝子碑”。据方正瑗《白沙岭》诗中注释,其高祖方大镇年七十时,因庐墓天马山,哀卒,乡人立孝子碑。

方正瑗为什么特别强调先后五世讲学于此亭?他的前辈方文为“连理图”赋诗时,虽然也提及“我祖倡学”,“吾父伯父叔父相后先”(即方大镇、方大铉、方大钦兄弟三人),但他侧重于“孝友之德”的弘扬。而方正瑗更看重的是,连理亭对于方家学问上的象征意义。毕竟,桐城方氏是海内有名的文化世家,其影响不仅在于“簪缨继世,诗礼文章”,更在于方氏学派的博大精深。

06

当我们从密林中退出来时,一些人胳膊上不知被什么虫子叮咬过,又疼又痒,瞬间就红肿起来。我忽然觉得,一定是被那悠远的时光虫子咬了一口。

或许,在当今人们眼里,白沙岭不过是桐城北乡崇山峻岭中的普通一座,既不高耸,也不矜持,像时间一样,已经默默无言了多年,在今天的地图册上甚至已经不见了踪影,而连理树、连理亭也不知何时消失了。是时间有意把它们隐藏起来了吗?隐藏在那连绵群山和翠松云霭中,隐藏在那古地图里,隐藏在历史文献似乎不起眼的文字里。

于是,我们这些姗姗来迟的探秘者,被那悠远的时光虫子狠狠地咬了一口。这岂不是在提醒世人:不要遗忘白沙岭,不要遗忘连理树,不要遗忘连理亭!如果继续遗忘下去,一定会有更深的文化之痛!

我站白沙岭上放眼四望,山北那半坡几年前新建立的公墓园,累累石冢,触目惊心;而山西新的206国道正在进行拓宽取直改造,起土区已经延伸到了白山岭脚下,更令我忧心忡忡。

山风一阵阵吹过,却没有吹走我的茫然。恍惚中,桐城派大家姚鼐当年路经白沙岭时,高歌“山鸟排空鸣,四岭下飞泉;林崖倏开合,磴嶂窈回旋”的景致,又在我眼前迭现。远处那连绵的群山、近处林立的参天大树,似乎从时光的逆影里,一起向我奔涌而来,幻化为“根株各十围,枝柯摩苍天”的左枫右杞二树,在我面前纠结着、挺直向上,而连理亭在树影里反射出奇异的光芒。

对方氏学派的奠基人方学渐来说,那枫,不就是他眼里的朱子(朱熹)吗?那杞,不就是他眼里的陆子(陆象山)吗?方学渐年轻时是“阳明心学”发烧友,但随着学问的日益精深,他对王学末流的空谈和虚无产生了警惕,在程朱与陆王学派之争中拨云撩雾,“究良知而归实”,主张“藏陆于朱”,“挽朱救陆”,更加注重由“崇实”而“至善”,从而别开生面。这表明方氏学派正式创建。

而对方氏学派的第一个传人方大镇来说,那枫,不就是他眼里的朱子吗?那杞,不就是他眼里的王阳明吗?他在父亲“连理之学”的地基上构建了自己的学问大厦,坚持“以良知表至善”,强调“藏妙悟于穷理”,把阳明与朱子的“格物说”统一起来,继续深究性命之学。

枫杞二树在风中摇曳,哗哗的声音似乎向我致意。我又恍然觉得,在方氏学派的第三个传人方孔炤眼里,那枫那杞,不就是他所发明的“公因、反因”创见吗?而枫杞连理,不就是他所谓的“一在二中”吗?他发扬家学“崇实”传统,针对王学缺乏一套研究自然的正确方法,针对朱子格物穷理不够周密精详的缺陷,提出了“质测”与“通几”两大研究宇宙的方法论。他还创造性地划分“宰理”(人文学)“物理”(自然科学)“至理”(会通人文与自然科学之理),以矫正明末学术界流于虚玄的时弊。

正当我对枫杞二树敬拜时,有一个巨人从时光的逆影里走出,指着枫杞二树说:“因树无别,与天无二。”我听了先是疑惑,很快又豁然开朗:佛教有“药树王”之名,方以智驻锡江西青原山时建有“药树堂”;而“与天无二”,岂不是“地”?合起来理解正是“药地”,乃是方以智晚年最著名的别号啊!他以家传易学为统领,提出“合二而一”,主张“寓通几于质测”“藏理学于经学”,会通三代学问,坐集千古之智,成就皇皇千万言之著。其早年学术著作《通雅》《物理小识》已博大名,而晚年著作《药地炮庄》《东西均》和《易馀》的深邃博辩,使他站到了近代启蒙时期哲学家、科学家的巅峰之上。

众人热烈的议论声惊醒了我,那枫杞二树、那连理亭都瞬间不见了。哦,不是现在瞬间不见了,而是已经消失很久了。大约是清代以来空前的高压,导致学人没有继续沿着方氏学派所探索的全部道路,而是皓首穷经于考据训诂学之中。以方苞、姚鼐、方东树等为中坚的一批学人,试图重振经学,承继方氏学派经世致用的余绪,桐城派遂异军突起,可惜只是执文坛之牛耳,仍没有挽回清代学术式微的整体趋势。

我怅然若失地向白沙岭挥手告别,向那隐藏在时间背后的连理树和连理亭挥手告别。今天撰写此文行将结束时,正好看到美国学者张琼博士在中国科技大学演讲的新闻,她再次推崇明末科学家方以智和活跃在他周围的几位“方氏学派”成员。而《科技日报》总编刘亚东在最近的科技沙龙公开演讲中坦承,中国科技与西方发达国家相比还有很大差距,诸多核心技术受制于人“被卡脖子”,根本原因就在于国人忽视了科学精神。

其实,西方科技兴起和超越中国也就是这几百年。那么,我们是不是很有必要重回白沙岭、重回连理亭,在追溯中国家族史上罕有其匹的方氏学派中,去找回我们已经迷失很久的人文传统和科学精神?而那正是尧舜以来中国人所重视的科学道统啊!